当丘吉尔当上英国首相 几乎所有人都在质疑他 凭什么 他的平时表现、个人作风都不被人看好 他几乎是个“疯子” 但在大英帝国最需要他的时候 他投身于人民之中,英国需要战斗,不能与希特勒和解,他仿佛也找到了答案,因为他,不懈努力,英国是永远不会弃战的。成功不要紧,失败不可怕,拥有继续前行的勇气才最可贵。

“到群众中去。他们会指引你”英国首相丘吉尔在群众中获得了勇气和信心,做出了正确的选择。整个国家是千千万万民众在默默奋斗抗争拼搏,他们更能代表整个国家,上议院的头头们可能已经忘记群众了,阶层撕裂的太大,上层和底层之间毫无关联,除了政治做秀之外下层人可能永远见不到上层人,丘吉尔坐地铁融入群众,回归群众,如此首相才有战胜纳粹的可能,选择求和投降那是权贵为了保住自己利益受损,他们不在乎这个国家的主人是谁,他们只惦记着自己钱袋子钱不能少一个。

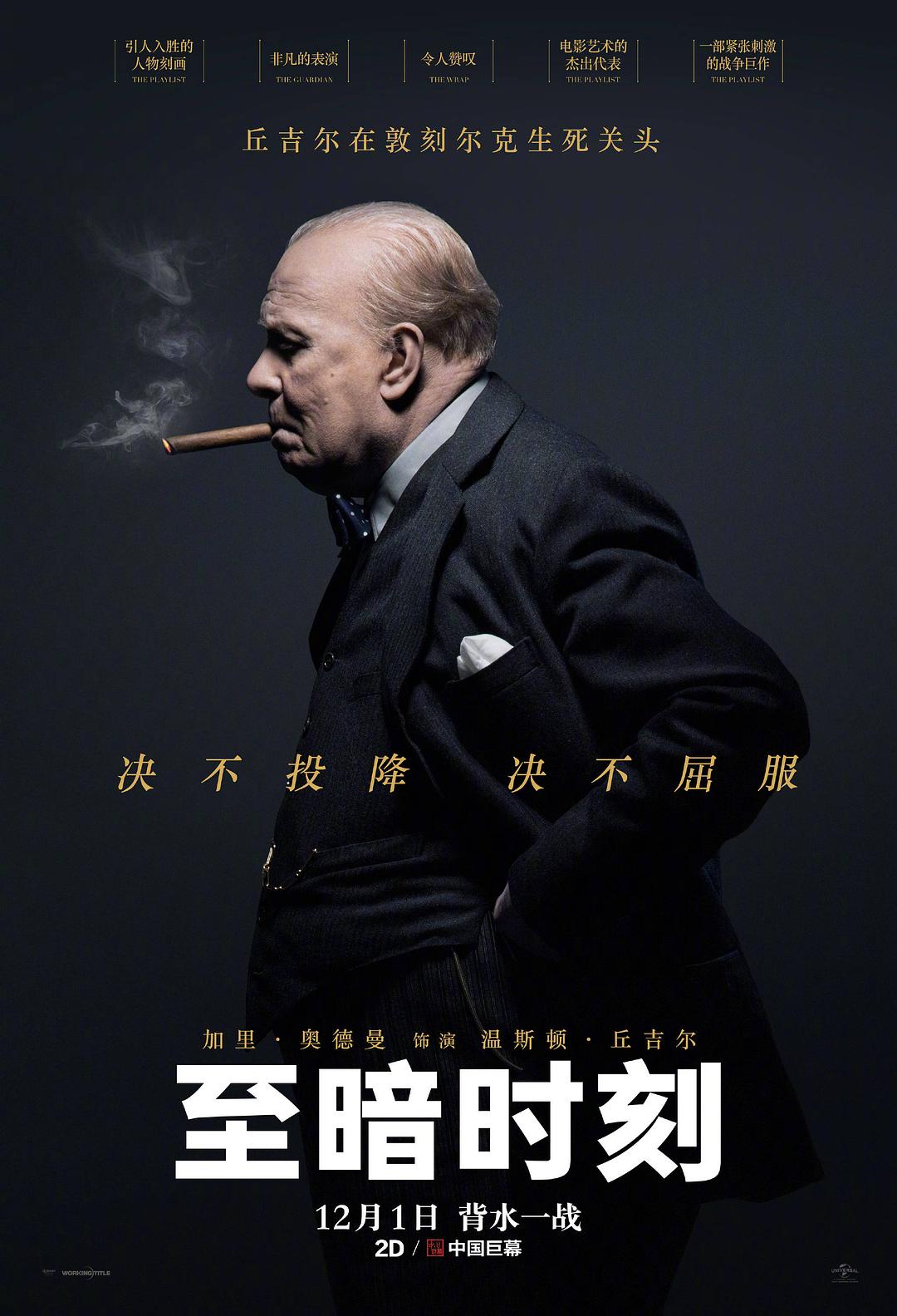

每到评奖季节,都会出现不少以表演类奖项为目标的电影“适时出现”,在此之后这些其电影大多成为历史角落的积灰,无人打理。在这类电影中,《至暗时刻》的表演阵容至少做到了名副其实,强有力的表演让这部电影出乎意料地令人印象深刻,影片中盖瑞·奥德曼只“出现“了大概几分钟,随后你看到的几乎就是一个令人信服的邱吉尔,配角阵容同样如此,本·门德尔森,克里斯丁·斯科特·托马斯,斯蒂芬·迪兰,每一个演员都为让角色的扎实可信并在影片自己的逻辑中融合自洽

讲的是1940年二战初期,德国希特勒马上将攻破法国,打进英国。英国首相张伯伦惧怕承担责任,遭议会反对,下课。国防海军大臣温斯特•丘吉尔临危受命,担任首相,当时欧洲法国,英国内部都是主张谈判求和,尽管求和后可能整个欧洲都会被希特勒统一。

面对是和德军谈判求和还是继续反抗,丘吉尔面对巨大压力,在国王的支持和乘地铁倾听民众心意后,最终还是选择坚持反抗纳粹德国,在议会大厦发表人类历史上最著名震撼有力的至暗时刻的演讲。

随后借助民众小游艇在法国东北部小海滩进行了敦克尔克大撤退

演技爆炸啊……配乐也很贴合,狭小逼仄的地下场景,明暗的光影把至暗时刻的压抑,焦灼,冲突表现的很好,结尾的爆发也很有力度。

但是剧情完全不知所云,不明白片子要表达什么。

全面还原丘吉尔这个伟人?

歌颂伟大的,不屈不挠的英国人民?

讲述真实的历史事件?

感觉都想做,但都没有做好。

片子剪的很细碎,把人物标签化了,酗酒,光脚,睡衣,戴礼帽,抽雪茄,v字手势,绝佳的演讲能力,丘吉尔就是这样的人,用不着花大篇幅做特写,谁不知道呢?

对丘吉尔的印象不怎么好,电影的价值观跟我的也有较大的冲突,因此是电影不太对我胃口。

剧情上,转折过于生硬,第二次议会大多数人还是反对战争的,第三次议会突然都转向战斗到底。

我坚持这样一种观点:谁赢谁有理,也就是“历史由胜利者书写”。因此我对战争中“正义的一方“嗤之以鼻。发动战争是因为利益,决定反击或是投降也是因为利益。只有利益的多寡,利益可没有正义性。那么很有意思的一点,如果英国与德国的和平谈判规定了英国的独立性,是否和平谈判便会达成?不太可能。德国获得了整个欧洲

“至暗时刻”不应该为了伟光正而粉饰一个人

转载请注明网址: https://www.cdxrwl.com/dy/id-718.html